柜台酒

◎文戈

杨绛先生说:“苦过才叫生活,熬过才叫日子。”电视剧《人世间》周秉坤也有一句危险透气的话:“人生实苦,自己嚼嚼就咽了。人啊,做一生世,苦一生世,投生出来就是一曲‘苦戏’。”

苦日子还得“燥高兴”。“今日空不空啊?整天‘净空巴窎’,我们已经好些日子没有‘撞着过’喂,凑起来‘酝么’!”“酒肉朋友”里面总有些“常脚门”,每逢“口淡”的时候,就会叫上一帮“伙队”凑成一个饭局。食“干饭”肯定“无斤头”,少不了要食酒,有的时候找借口“寻依头”:“无酒不成宴,无肉不成欢”“酒肉穿肠过,佛主心中留”“小酒怡情,大酒伤身”。用这些酒话套话大话垫脚,放开肚皮食酒也理所当然了。

确实,陈年间的生活像“白毛夏枯草”一式苦叽叽,“背周靠肚皮”自撑自活,有苦也“无处叹”。可是,“燥屁屁”的生活,总得想个办法高兴几。对大人来讲,凑田畈生活歇下来的日子,寻么“花头经”,弄点小酒,炒个小菜,调节一下,否则日子过得太厌了。记得生产队的时候,大人生活重,担子沉,肚皮里一点油晶早已熬燥,没有油水只有一肚清水。加上那几个“酒壶”的“酒瘾”上来了,叫上几个“老伙队”,“倒花”出几个酒菜“兜货账”。酒菜酒菜,有酒有菜。酒桌上你一句我一句,你敬一口我回一口,大头天话满天飞,舌吐屑啧啧落,像“食酒水”一式,一直食到“靠夜头”,日子过得蛮“逍意”。直到家里佬直直咙喉上门来道:“无日无夜,有没架尺呃?整日浸在酒里,太贪杯啦!”只好红头赤颈、荡脚荡脚、冲跌冲跌居家了。

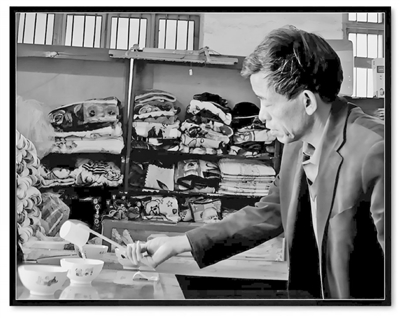

那个时候,家里没有“好食个个”,只能凑赶时节、赶市日头、缴公粮的机会,解决“口淡”的问题。记忆顶深刻的是跟着“爷老子”食“柜台酒”。每年农忙结束后,家家户户拉着手车,背着背带,胀脚胀脚,沿着机耕路到黄宅粮管所去缴公粮。碰到年成好,除了上缴国家的公粮,多余了一些稻谷。社员们响应国家号召缴余粮,扎紧袋口,上磅过秤,开好发票,按照收购价兑换了好几张十块头“大团结”。手头有了闲钿,人也“活龙活虎”。我跟着父亲的手车去黄宅荤店食“柜台酒”。父亲把手车往墙脚一靠,拉着我的小手,高兴忒忒来到柜台边。那时候饭店都是国营的,服务员架尺贼大,有点看不起挖黄泥的农民伯伯,白眼白眼像“白颜粿”,不把我们当人看。父亲“客面”好,有点“讨好鼻头”地对服务员讲:“小佬乞食,罪过相,大人做着力生活也肚饥啦!来三两焐焐的猪头肉、半斤浦江老酒。”我晓得父亲的心思,这沓样子无非是为了让服务员切肉的时候“斤两头足点”,落刀的地方好点,肉板厚头么。服务员“无奶兑力”的样子,用半斤装的“酒提”,“嘭”地一声沉到酒里,汲来老酒在罈口上面掂几掂,顺着“蓝边大碗”沿口慢慢落沏下去。父亲眼火好,看准后“择”了配酒顶好的猪鼻头。服务员一刀下去,称好“斤两头”,转身用薄刀“哆哆哆”切成一片片,左手摁牢猪头肉,右手用刀口沿着砧板“片”入,直接推到平盘,或者托起摊到柜台的蜡油纸上。看到油滑滑、亮晶晶的猪头肉、猪耳朵、猪末巴,我的“眼睛乌珠”都要“跌”出来了。父亲又肉疼又爱怜:“你们这些小佬,只晓得胗,只有食否要告的。”话头没有讲歇,爷儿两个从箸筒里拨出箸,一片连一片塞到口几里。父亲捧着酒碗,面孔“冻冻来”:“饿煞鬼一式,慢慢落食,在外面注意食相。”不管三七二十一,我叽咕叽咕地食起来,一几功夫碗盏“底朝天”。食歇了还用口舌头在口几边舔来舔去,手指头伸到嘴里嘬来嘬去,猪头肉木佬佬的好食。父亲叫了好几声:“还要赶路,赶紧起身,好走啊!”可就是抬不起脚骨,眼睛还“跌”在柜台上,东张张西望望,心里想:如果可以食肚饱饱,让我做什么也心甘啊。

从黄宅市赶集回家,全靠一双脚骨走到家。沿着机耕路的边上走,既“应脚”脚板底也舒服。过东塘、治平市(母亲叫它“知了市”)、张官、尺寸桥等大村方,再到老家陈铁店村。张官村离“市面”近,反而没有一个像样的商店,但是路边有个凉亭用来歇歇脚,透口气。尺寸桥村没有张官村方大,但是离黄宅市远,不但有一个供销社门市部,里面有“扯布”“打酱油”“卖酱瓜”“卖油砂(糖枣)”“称砂糖”的地方,还有卖化肥、卖药水、卖喷雾器的地方。之外,甚至还有两爿私人开的“荤店”,面对面争生意。我那时在赤村小学读书,四点多放学,每每经过荤店,看到油条从油篓的沿口挂出来,有点瘪泞,软骨塌地。油条煎出来的时间长,品相不好,可以便宜卖。摸摸袋里没有一个“角子”“散钞票”,二分一根的油条也买不起,只好口水淌淌,舌吐吞吞,拖脚拖脚地居家了。单干以后,我村裕丰家也开了一面小店,用黑漆在墙壁上写着“代销店”三个字。柜台上摆着几个玻璃瓶,装着“鸡蛋糕”“千筋糕”“什锦糖”,后面的货架上摆着一包包的“新安江”“雄狮”“经济”“大红鹰”香烟,还摆着一筒筒的“雪饼”“油麻饼”和一面贴着四方块油纸、一面盖着特色喜庆红色印章的月饼(记得我们小时候也叫“起酥”)。顶让人眼睛孔浅的还是柜台上用托盘盛着的一块块猪头肉、一段段的大肠,用“跌头糕”的炊巾盖着,防止“苍腥蚊虫”来叮。托盘的边上还扣着的三四个食酒的小碗。柜台的边角挂着四个用来计量二两、三两、半斤和一斤的“酒提”,由食客的酒量决定。下面是一坛开封的老酒墩或者烧酒墩。“过路过客”“老主客”经过代销店时,像孔乙己摸出一把“角子”,在柜台前站定,笑通通地喊:“老板娘,来半斤老酒,再来半斤猪头肉。”老板娘笑着讲:“我就晓得你酒瘾上来啦,好嘞,马上舀好!”有些食客手头紧,喝上三两老酒,配上七分钱两个的雪饼。“老壶瓶”食酒时,口几扪牢,一几否响,担心酒气逃脱。酒食歇,口糊一把抹,“噔噔噔”头也不回地赶路去了。有的食客“酒门”大,半斤八两下肚还感觉不过瘾,结果成了“酒糊涂”,“倒霉不怕”踞在柜台上“牵牛鼾”。这让我想起了一首诗:“李白一斗诗百篇,长安市上酒家眠。天子呼来不上船,自称臣是酒中仙。”可惜,他顶过算个放牛郎,李白却是诗仙。

淡看人间万千事,闲来小酌三两杯。对“做人家”一辈子的农民来讲,柜台前小饮几杯的笑脸,也算是苦菜开出来的幸福花。